考前营养误区警示录!家长“好心办坏事”的进补陷阱!

小编 / 2025-07-14

考前营养误区警示录!家长“好心办坏事”的进补陷阱!

考试季来临,焦虑的不只是考生,还有背后操碎心的家长。为了让孩子“脑力全开”,许多家长化身“营养师”,炖汤、补品、保健品轮番上阵,甚至迷信“贵价神药”。然而,盲目进补可能适得其反——轻则消化不良,重则打乱身体节奏。今天,我们盘点考前营养四大陷阱,并揭秘羊奶、驼奶为何能成为更科学的“备考搭档”。

误区一:大鱼大肉=营养充足?

典型场景:,17岁的考生小林被父母要求“每天必须吃够2斤肉”。连续一周的红烧肉、炸鸡腿、猪蹄汤下肚后,小林开始频繁打嗝、上课犯困,模拟考时甚至因胃痛中途离场。医生诊断:急性肠胃炎合并消化不良,罪魁祸首正是过量高脂饮食。

真相揭秘:高脂食物会刺激胆囊收缩素分泌,导致餐后昏昏欲睡;过量蛋白质则会增加肾脏负担,影响大脑供氧。更可怕的是,肠道被称为“第二大脑”,长期紊乱会通过“肠脑轴”引发焦虑、抑郁情绪,直接削弱学习效率。

科学做法:

✅ 黄金搭配公式:

优质蛋白:清蒸鲈鱼(富含DHA)、溏心蛋(易消化)、嫩豆腐(植物蛋白王者)

膳食纤维:西兰花+胡萝卜(促进肠胃蠕动)、燕麦片(缓释能量)

关键饮品:早晚一杯羊奶/驼奶,其分子比牛奶小,更利于肠道吸收,乳糖不耐受人群也能轻松吸收,且富含的钙、磷、维生素B群可直接参与神经传导,让大脑“电力满格”。

误区二:补品越贵越有效?

典型事例:一位家长听信某直播间主播的推荐,花费上万元购买了所谓的“高考神药”——一款宣称能“7天提升记忆力”“考前必过”的进口补脑保健品,给孩子连续服用了半个月。结果,孩子出现了严重的失眠、心悸、情绪失控,甚至在课堂上突然晕倒。送医后,医生诊断为药物性肝损伤合并心律失常,而罪魁祸首正是那款“神药”中非法添加的违禁成分。

真相揭秘:考生家长千万不可过分迷信“健脑品”等对智力和考试成绩的作用。只要不挑食、不偏食,均衡地吃好一日三餐,大脑每日所需营养就能得到满足。一些声称“增强学生记忆力”“提升专注力”“抗疲劳口服液”的保健品十分热销。热销的补脑类产品,对家长和考生而言,其实更多的是起到安慰剂的作用。

任何一种营养素摄入量的水平如果超过人体所耐受的最高摄入,它产生毒副作用的可能性就会增加,至少它会增加孩子的胃肠道负担,反而可能导致考试时发挥失常。

科学做法:

✅ 天然补脑清单:

坚果:核桃(含α-亚麻酸)、巴旦木(维生素E冠军

深海鱼:三文鱼(DHA之王)、鲭鱼(富含硒元素,抗焦虑)

乳制品:羊奶中的天然核苷酸能增强免疫力,驼奶中的乳铁蛋白则是“天然抗生素”,帮助孩子抵御考前感冒风险。

误区三:考前断碳水,靠咖啡提神?

典型案例:一名高三男生因长期“断碳水+狂喝咖啡”备考,在模拟考中突然晕厥,被紧急送医。据了解,其母亲认为“主食升糖快,影响思考”,于是要求孩子每天只吃少量蔬菜沙拉,靠5-6杯黑咖啡“提神续命”。最终,男生被诊断为低血糖性脑损伤+咖啡因中毒,不仅记忆力严重衰退,还出现了幻听、失眠等精神症状。

真相:尽管咖啡因有提神效果,但青少年身体敏感度高,突然服用过量的咖啡因很有可能造成身体不适。同时,并没有研究明确表明咖啡因、牛磺酸、丙氨酸有提高身体机能的效果。更隐蔽的危害是,长期断碳会引发“血清素危机”——这种快乐激素减少后,孩子会变得易怒、记忆力衰退。

科学做法:

✅ 聪明吃碳水:

主食:藜麦饭、糙米粥、米饭

黄金组合:全麦三明治+羊奶(钙+碳水,稳定血糖)

睡前加餐:一小碗驼奶燕麦粥(色氨酸助眠,避免夜间饿醒)

✅ 咖啡替代方案:

薄荷茶(提神醒脑)、柠檬水(补充维生素C)

考前营养黄金公式:均衡+适度+科学

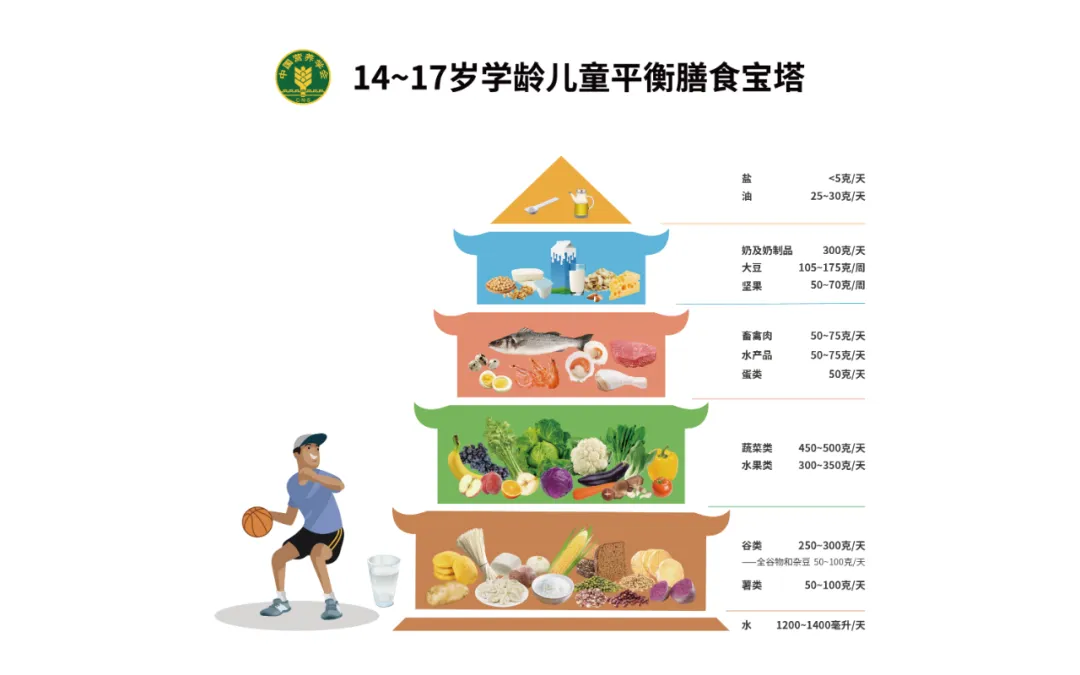

主食不可少:全谷物、杂豆类提供持久能量;

优质蛋白打底:每天1-2杯羊奶/驼奶,搭配鱼虾、豆制品;

蔬果彩虹搭:深色蔬菜(如菠菜、西兰花)补叶酸,浆果类水果(如蓝莓)抗氧化;

适量运动+睡眠:再贵的补品也替代不了规律作息。

考前营养不是“军备竞赛”,而是“精准护航”。与其焦虑地堆砌补品,不如相信科学搭配的力量。一杯温热的羊奶、驼奶,或许就是孩子最需要的“备考伙伴”。愿所有考生都能以健康体魄迎战,让家长的“好心”真正变成“好事”!